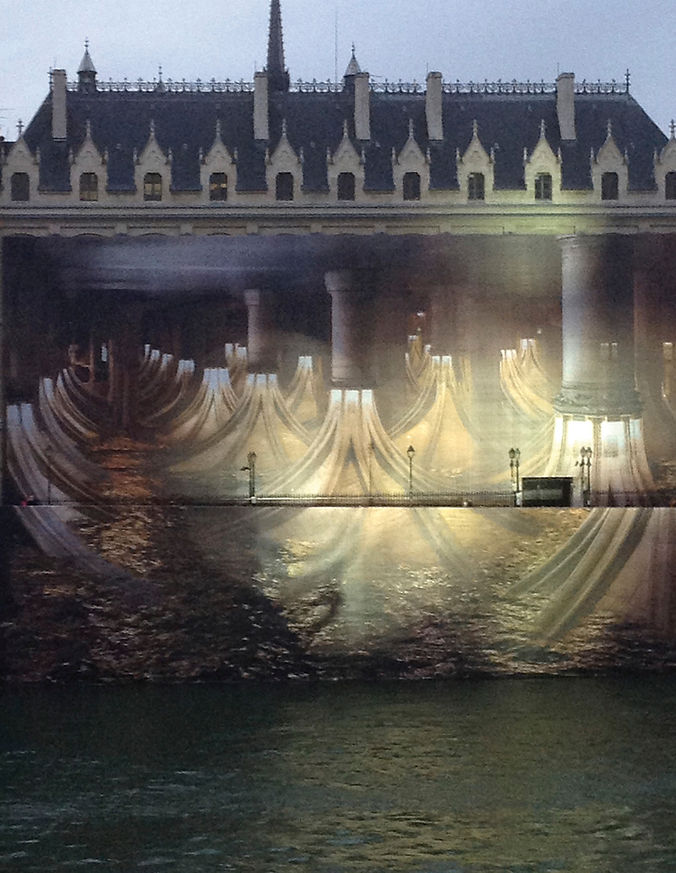

Façade de la conciergerie / Paris 1/// 2016

Installation monumentale

toiles imprimées

Nuit Blanche 2016

Seuil d’intolérance dépassé,

embarquement immédiat pour l’amour qui s’écrit aujourd’hui écologie

Une Seine qui déborde, des ogives têtes en bas qui s’emballent à la facon de derviches tourneurs face à la montée des eaux

Le changement climatique «embollit» Paris, ville lumière qui la première prend la démesure de l’évenement

Tous à l’ile de la Cité-Cythère pour le bain sacré d’un fleuve capable de changer la donne

Minuscule essai d’anthropologie mensongère ou tentative d’épuisement du mensonge urbain.

«L’air de la ville rend libre» nous rabâche le vieil adage… tandis que l’expérience vécue de la ville contemporaine bute de plus en plus sur les seuils, les fermetures, les codes et digicodes, les façades luxueuses et monumentales qui, s’ils ne nous interdisent pas tout simplement l’accès, ne nous y autorisent pas pour autant. Plus la ville semble se fermer sur ses espaces privés, marchands ou muséaux, plus les opérations de détournement, de transgression, d’inversion ludique se multiplient, qui ne manquent pas d’être prises en charge par les pouvoirs publics et ceux-là même qui ne donnent plus «droit à la ville» pour reprendre cette ancienne formule du sociologue-géographe Henri Lefebvre. Si Paris-Plage et les Nuits Blanches, la Nuit Européenne des Musées voire les Journées du Patrimoine fonctionnent sur la promesse de rendre accessible et permis ce qui ne l’est pas d’ordinaire, (ici la rue aux musiciens amateurs, là l’hôtel particulier pour une performance nocturne, ici encore les salles d’un musée le temps d’une nuit, plus tard le Palais de l’Elysée pour un week-end), la règle du jeu est bien claire et renvoie aux codes carnavalesques bien connus depuis le Moyen-Age : dans un temps et un espace bien déterminés, un petit chaos aussi organisé qu’éphémère se met en scène dans la ville pour mieux permettre le retour, l’acceptation collective et consentante d’une quotidienneté de l’ordre établi. Chacun chez soi et sur son quant-à-soi… et les moutons seront bien gardés, oserait-on dire pour se faire l’avocat du diable du mensonge urbain contemporain. Pourtant, et si l’on écoute Jacques Rancière, le «partage du sensible» ne serait-il pas encore possible si l’on considère finalement qu’ici comme ailleurs, le faux n’est, après tout, qu’un moment du vrai ? Pourquoi ne pas faire l’expérience du sensible à partir de cette hypothèse largement vérifiée que la ville, entendue comme communauté qui accorde à ceux qui la pratiquent une part de leur identité, est avant tout -et fort heureusement-fondamentalement mensongère ? Que sa matérialité même n’est qu’une fantasmagorie de plus dans l’expérience anthropologique contemporaine la plus communément partagée, celle du «mode de vie urbain» mondialisé ? L’urbain, ce continuum de lieux pratiqués ou seulement vus en images (on ne sait plus), d’espaces traversés (au travail, en vacances, en tant qu’habitants, touristes, indigènes ou étrangers, on ne sait plus), de visions fugaces (l’ai-je bien vu, l’avais-je déjà vu, ou bien juste rêvé ?), d’expériences personnelles ou collectives aussi marquantes que floues (étais-je consommateur, spectateur, participant, usager, on ne sait plus) a cette capacité à faire que Paris est tout aussi singulier, historique, unique qu’il est générique, répliquable ici et ailleurs, que Londres ressemble à New York et que Pigalle - oui Pigalle - serait le nouveau Brooklyn, que Las Vegas est aussi vénitien que Venise est lui-même un peuple d’ombres. Bref, que l’urbain a fait main basse sur les villes et qu’il n’y a nulle part de faux si le mensonge est partout admis. C’est à une toute autre affaire que celle du trompe l’œil - c’est-à-dire radicalement et précisément opposée au simple «trompe-couillon» qui ambitionnait de nous faire la «surprise» que l’homme peint sur le mur était en train de peindre le mur,-«ah mais non suis-je bête»- C’est à nous-mêmes conscients que nous ne sommes jamais dupes que s’adressent ces rapts visuels opèrés sur nos villes, nos monuments, nos magasins et nos murs. Il ne fait peut-être que nous autoriser à faire perdurer nos états de conscience modifiés, nos petits moments d’hypnose personnelle, d’ivresse quotidienne, qui font naître une vérité-flash au milieu du mensonge généralisé. C’est sans doute ainsi que l’expérience du sensible est-elle partageable, dans l’acceptation d’une suspension poétique, d’une indécision totalement jouissive, dans le plaisir du mensonge qui nous rend encore si libre dans l’air urbain. C’est là que se trouve nichée, enfouie en nous et non pas étalée à ciel ouvert, la puissance enivrante que nous conférons à la ville. Et c’est à cela que nous avons tous droit.

Emmanuelle Lallement, ethnologue, professeure des universités